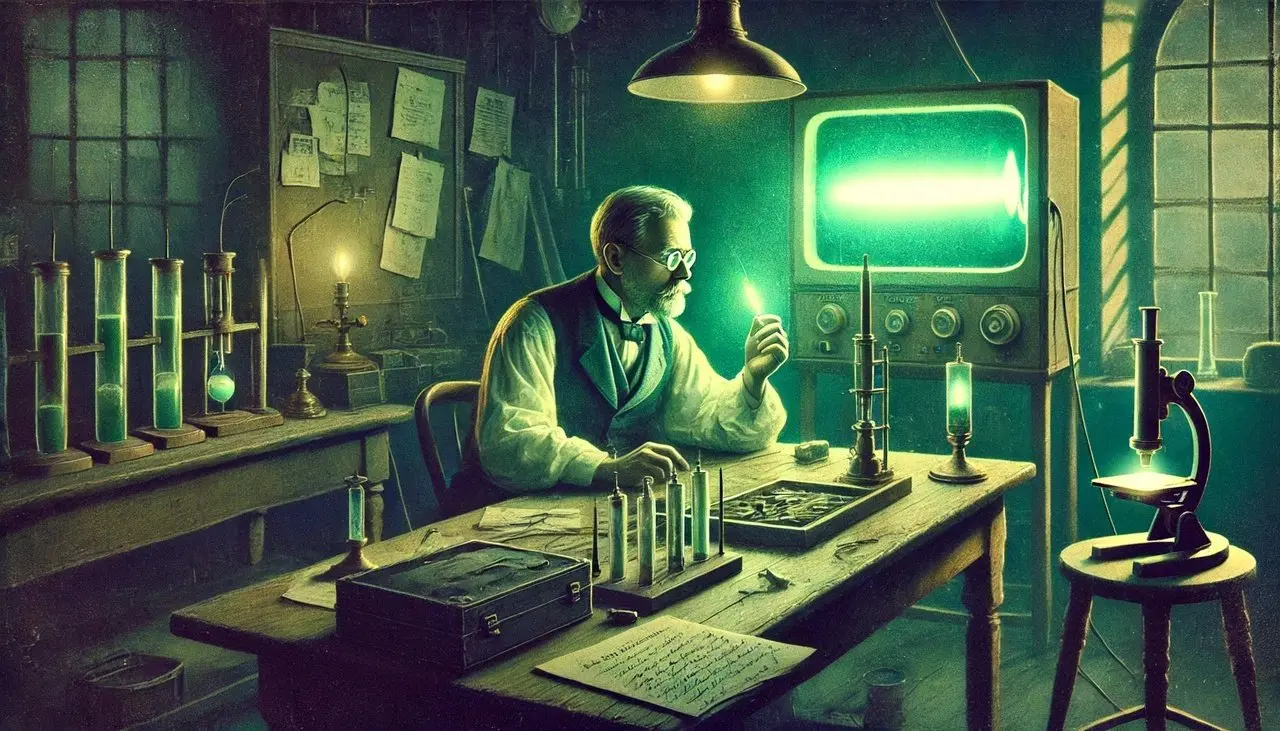

Am 8. November 1895, an einem kalten Herbstnachmittag, schloss Wilhelm Conrad Röntgen sorgsam die Fenster seines Würzburger Labors. Kein Lichtstrahl durfte eindringen – für sein Experiment brauchte er völlige Dunkelheit.

Er prüfte ein letztes Mal die Drähte, die zu einer Vakuumröhre führten, und schirmte diese mit schwarzer Pappe ab. Als er das Licht löschte und den Strom einschaltete, geschah etwas Unerwartetes: An der Wand erschien ein schwaches, grünliches Leuchten. Röntgen war irritiert. Er schaltete die Röhre aus – Dunkelheit. Wieder ein – das Leuchten war zurück.

Der Lichtschein ging von einer Platte aus, die er mit Leuchtsalz bestrichen hatte. Doch wie konnte sie reagieren, wenn die Röhre vollständig abgeschirmt war? Er baute eine Mauer aus dicker Pappe, legte Bücher dazwischen – das Leuchten blieb.

Als er die Hand vor den Schirm hielt, sah er durch sie hindurch: Knochen, klar umrissen. Ungläubig starrte er auf seine eigene Hand – das ging durch und durch, nur nicht durch den Knochen.

Stunde um Stunde experimentierte Röntgen weiter. Schraubenzieher, Kaffeetassen, Uhrenketten – er durchleuchtete alles, was ihm in die Hände kam. Nur Blei stoppte die geheimnisvollen Strahlen.

Tief in der Nacht eilte er nach Hause. „Du wolltest doch um sieben hier sein!“, rief seine Frau Bertha. Röntgen lachte leise. Was war schon die Zeit, wenn man gerade das Unsichtbare sichtbar gemacht hatte?

Die Welt erfährt von den geheimnisvollen Strahlen

Acht Wochen lang arbeitete Röntgen fast ununterbrochen – allein, im Dunkeln, mit Neugier und Ausdauer. Er ließ sich das Essen dorthin bringen, sogar ein Bett soll er im Labor aufgestellt haben. Dann, am 28. Dezember 1895, wandte er sich mit einer schlichten Mitteilung an die Physikalisch-Medizinische Gesellschaft in Würzburg. Der Titel: „Vorläufige Mittheilung über eine neue Art von Strahlen“. Der Bericht wurde sofort veröffentlicht und schon am 6. Januar 1896 in alle Welt gesendet.

Ein weltweites Echo folgte. Überall begannen Wissenschaftler, mit den mysteriösen „X-Strahlen“ zu experimentieren.

Bereits am 13. Januar 1896 hielt Röntgen vor Kaiser Wilhelm II. seinen ersten Vortrag. Zehn Tage später stellte er seine Entdeckung offiziell der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft in Würzburg vor. Er sprach mit sachlicher Ruhe, fast beiläufig:

„Ich fand durch Zufall, daß diese Strahlen durch schwarzes Papier gingen. Ich nahm Papierhette, Holz, und immer noch glaubte ich, das Opfer einer Täuschung zu sein. Dann nahm ich die Photographie zur Hilfe, und der Versuch gelang.“

Nach dem Vortrag trat Geheimrat von Kölliker, ein angesehener Anatom und Physiologe, ans Rednerpult. Er war bewegt:

„Ich glaube, daß die Entdeckung für die experimentelle Naturwissenschaft – vielleicht auch für die ganze Medizin – von weittragender Bedeutung werden kann.“

Er schlug vor, die X-Strahlen künftig „Röntgenstrahlen“ zu nennen – der Vorschlag wurde mit großem Beifall aufgenommen.

Röntgen selbst blieb zurückhaltend. Später erinnerte er sich:

„Ich hatte von meiner Arbeit niemand etwas gesagt: Meiner Frau teilte ich nur mit, dass ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden: ‚Der Röntgen ist wohl verrückt geworden´.“

Werdegang mit Hindernissen

Wilhelm Conrad Röntgen wurde 1845 in Lennep als Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers geboren. Er besuchte die Technische Schule in Utrecht und stand kurz vor dem Abitur, als er von der Schule verwiesen wurde. Ein Mitschüler hatte die Karikatur eines Lehrers auf den Ofenschirm gezeichnet – Röntgen wurde verdächtigt, der Urheber zu sein. Er verpetzte seinen Mitschüler nicht, sondern schwieg – und wurde der Schule verwiesen.

Seine Eltern engagierten Privatlehrer, damit er den Abschluss über ein externes Examen nachholen konnte. Doch ausgerechnet der betroffene Lehrer saß in der staatlichen Prüfungskommission und sorgte dafür, dass Röntgen durchfiel.

Trotz dieses Rückschlags setzte er seine Ausbildung fort. An der Universität Zürich, wo kein Abitur verlangt wurde, begann er sein Studium. Später bewarb er sich um eine Stelle an der Universität Würzburg, wurde jedoch wegen des fehlenden Abschlusses abgelehnt.

Er ging daraufhin nach Straßburg und arbeitete dort als Assistent eines Physikprofessors. In dieser Zeit veröffentlichte er zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten – allein zwischen 1870 und 1895 erschienen 58 Beiträge von ihm in Fachzeitschriften.

Im Jahr 1888 erhielt er schließlich doch den Ruf nach Würzburg – als Direktor des Physikalischen Instituts. Später wurde er sogar Rektor der Universität. Der Forscher, der einst an bürokratischen Hürden scheiterte, hatte sich mit wissenschaftlicher Arbeit und Ausdauer durchgesetzt.

Auszeichnungen – und der Verzicht auf Ruhm

Für die Entdeckung der Strahlen erhielt Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 1901 als erster Physiker den Nobelpreis für Physik. Der Preis war mit 50.000 schwedischen Kronen dotiert. Am 10. Dezember nahm er die Auszeichnung aus der Hand des schwedischen Kronprinzen entgegen. Das Preisgeld vermachte er testamentarisch der Universität Würzburg zur Förderung wissenschaftlicher Arbeit.

Röntgen meldete kein Patent auf seine Entdeckung an, obwohl zahlreiche deutsche und internationale Firmen Interesse an einer Zusammenarbeit zeigten. Auf eine Anfrage erklärte er, dass seine Entdeckung der Allgemeinheit gehören solle – ganz in der Tradition deutscher Forschung.

Die Stadt Lennep ernannte ihn 1901 zum Ehrenbürger. Er erhielt den Königlich Bayerischen Kronenorden, mit dem der persönliche Adel verbunden war – diesen Adelstitel lehnte Röntgen ab.

Wilhelm Conrad Röntgen blieb bescheiden und öffentlichkeitsscheu: Er forschte, weil es ihn interessierte, getrieben von Neugier, nicht von Ehrgeiz. Er wollte keine Ehrungen, kein Aufsehen – doch seine Entdeckung veränderte die Medizin, die Wissenschaft und unser Bild vom Unsichtbaren. Röntgen starb 1928 als einer der erfolgreichsten Physikprofessoren der Geschichte, auch ohne Abitur.

Hinterlasse einen Kommentar